スマホやパソコンで目が重い、疲れる、乾く。

という症状は、ないでしょうか?

東洋医学的に春は、目の不調を感じやすい季節なのです。

ヨガや日常生活の中で、取り入れやすい『目のセルフケア』をお伝えします。

記事を書いた人:星美和子(鍼灸師・クリパルヨガ講師)

プロフィールはコチラ

春と目の関わり

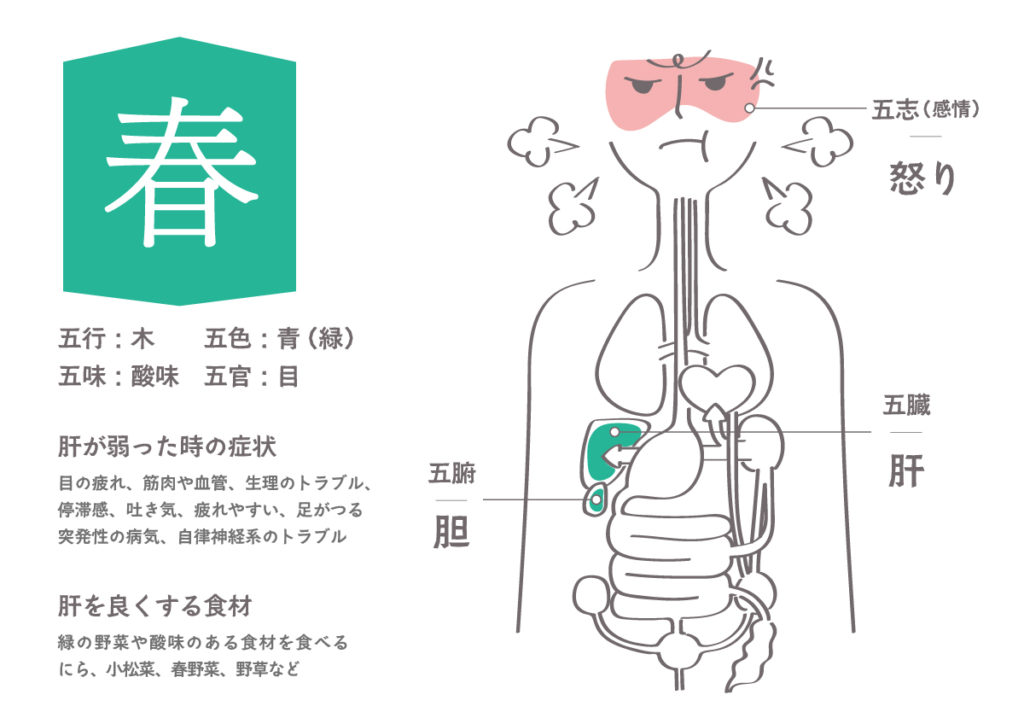

上記は、春と体の関わりを示した図です。

東洋医学では、季節と私たちの体は密接に関わっていると考え、季節毎のセルフケアに役立てることが出来ます。

春は、目と関わりがあり(五官)、目の疲れ、充血、乾きなどの不調を感じやすい時期です。

また上のイラストのように、春はイライラ・怒り(五志)など感情が昂りやすい時期でもあります。

『目が血走る』という言葉のように、心の様子からも目に負担がかかりやすいのかもしれません。

目の動き意識していますか?

パソコンやスマホで近くを見ることが多くなった私たちは、目の動きが少なくなり、目の乾燥や疲れを感じやすくなっています。。

目玉の動きが少なくなると、涙が減って目の中が乾燥したり、スマホなど小さいものを凝視していると、瞬きが減って目が充血することもあるようです。

上記のように目玉を動かして左右を見たり、上下を見る動きは、日頃使わない目玉や目の筋肉がストレッチされ、目の奥深くから和らぎ、潤いも促します。

でも目玉を動かすだけでは、ちょっと物足りないですよね?笑

そこで、ヨガで目玉の動きを意識しやすいポーズを下記でご紹介します。

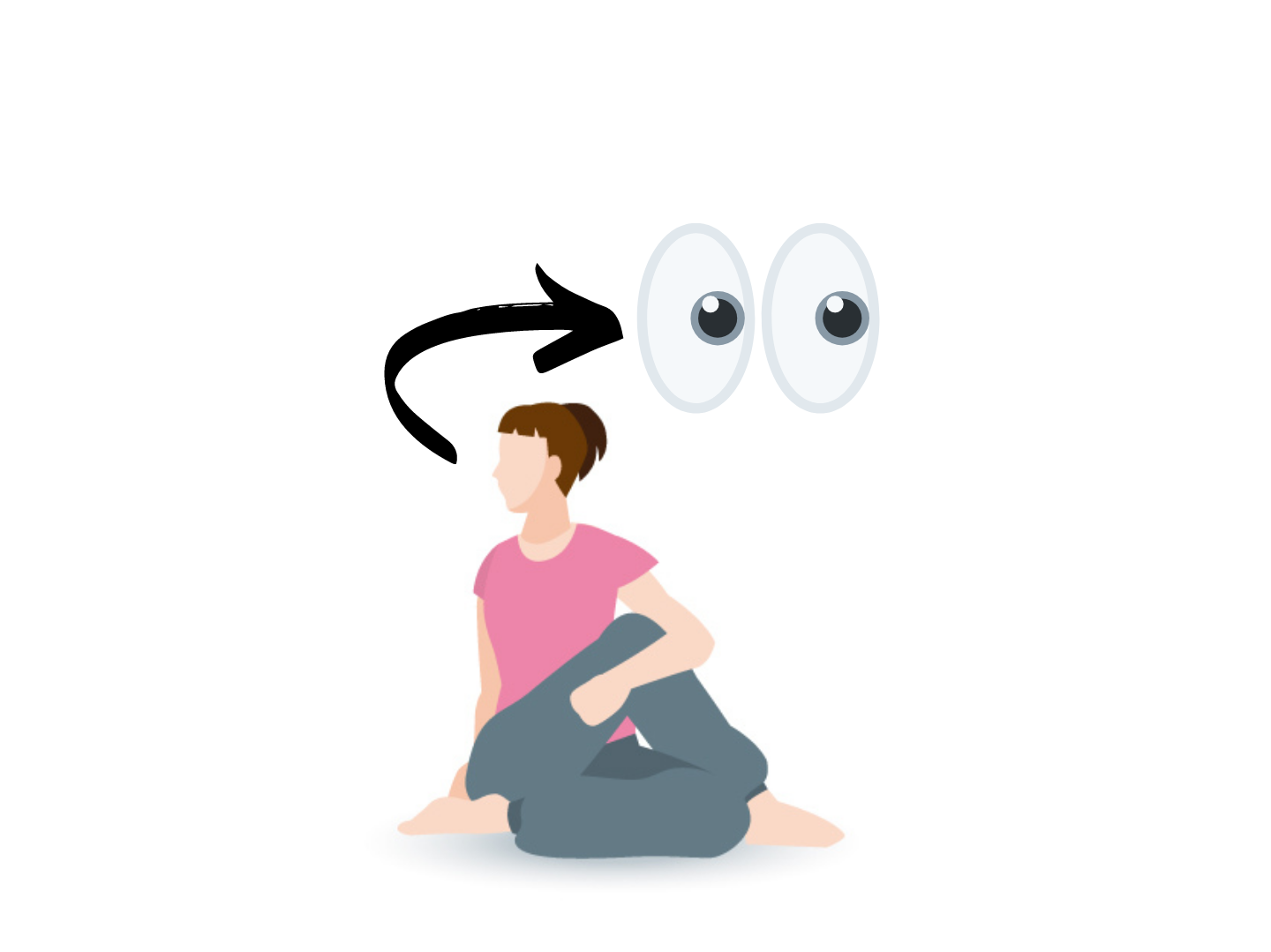

捻るポーズ (マッェンドラ アーサナ)で、目玉も意識して捻る

座位で捻るポーズ(マッツェンドラ アーサナ)

安定した骨盤の上から背骨〜首を捻るポーズです。目のケアに最後は目玉も捻り、後ろを眺め、呼吸を深めます。リリースした後は、目を閉じて目の中の感覚を味わいます。

◉やり方

準備

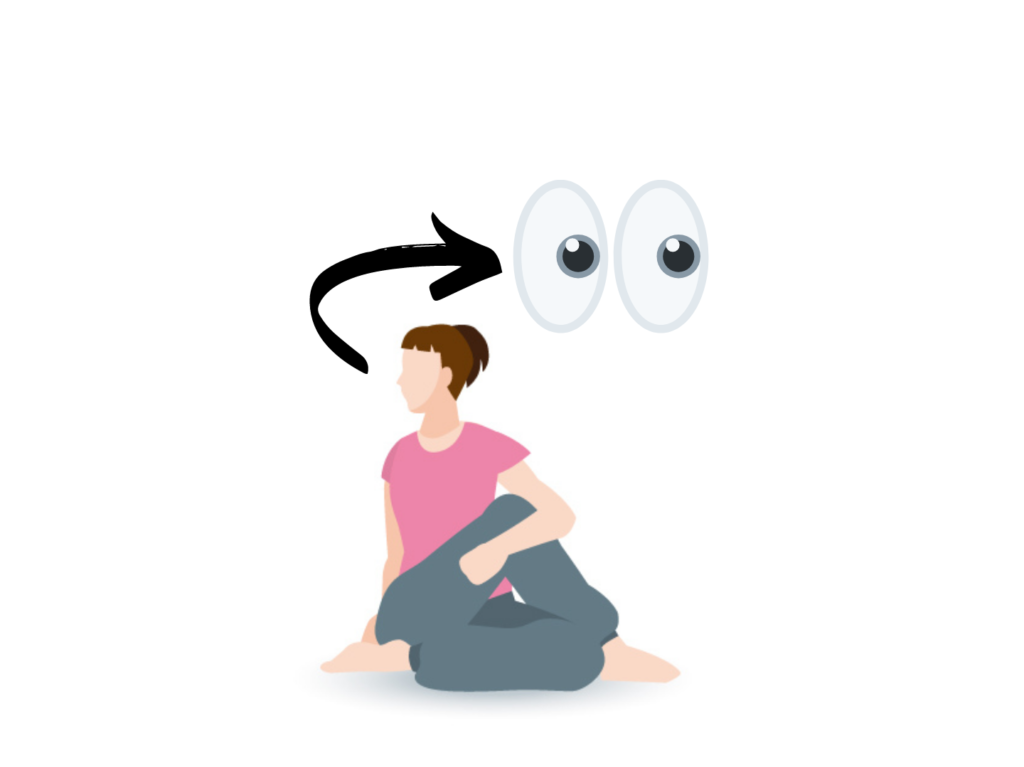

1、イラストのように足を組み、両方のお尻を床に下ろし安定させる。

2、右ひざを左腕で胸に引き寄せる。

3、視線を和らげ、少し遠くをぼんやり眺める。

ポーズ

3、息を吸いながら、お尻で床を押して、背筋を伸ばす。

4、吐く息で、背骨を捻り、首を捻り、最後は目玉も捻り、後ろを眺める。

感じる

5、捻りが深まったところで動きを止めて、深く呼吸(1〜2呼吸)

リリース

6、息を吸いながら捻りを解き、目を閉じてポーズの余韻を感じる。

◉チェックポイント

①お尻が床に安定していますか?

⇨もしお尻が浮いていたら、クッションやブランケットを敷いて、骨盤を安定させましょう。

②背骨が伸びていますか?

⇨腰を逸らし過ぎず、心地よく伸ばし続けながら、捻りましょう。

③視線を和らげ、目玉を捻ってぼんやり眺める。

背骨⇨首⇨頭と捻り上げたら、最後は目玉も捻って後ろを眺め、深い呼吸を味わいましょう!

パソコンや家事の合間に、1回2〜3分、上半身もリフレッシュ

捻るポーズは日常で取り入れやすい動きの一つです。

椅子に座っていても座位でも、上のイラストのように応用できます。

ポイントは、視線を和らげて、床と触れている部分(足裏や膝下、お尻)に、どっしり体を預けること、腰と背骨が気持ちよく伸びていること、です。

そして心地よく体の捻りを深め、最後は目玉もぐるっと回して後ろを眺めます。

左右1回ずつ行っても、所要時間は、2〜3分もあれば十分です。パソコンの合間にこまめに取り入れることをオススメします。

まとめ いつものポーズでちょっと意識を変えてケアします。

目のケア、いかがでしたでしょうか?

「簡単すぎて、つまらない。」

と思われた方もいらっしゃったかもしれません笑

東洋医学のセルフケアは、手軽に出来る反面、続かないというお話もよく伺います。

今回の動きも特別なものではありませんが、ちょっと視点を変えてみると、ポーズ自体の味わいが深まり、身体への気づきも生まれると思います。

新しいことを取り入れる前に、馴染みの動きも応用してみてくださいね。

皆さんのセルフケアの一助となりますように!

最後までお読みいただきありがとうございました。

ヨガクラスでは、『目の動き』をテーマに春のセルフケアを練習します。

よろしかったら、ご参加くださいね!スケジュールはコチラ

鍼灸サイトの関連記事:春のセルフケアにこのツボ